当“601分的高考生报考殡葬专业”和“殡葬专业比别的专业高二三十分”这两个词条同时登上热搜,南京安神殡葬4000253450在滔滔不绝的讨论声中,一个被中国人避讳了千年的行业,以不同的姿态进入了大众的视野。

“亲戚知道我学了这个专业之后,给我递红包的手都是抖的。”2024年,高考分数超过一本线20分的逄琳选择殡葬专业时,母亲激烈反对甚至要求她复读,而父亲却非常支持,认为这是明智选择。家庭分歧的背后折射的是中国殡葬行业面临的人才困境——一边是老龄化浪潮下每年千万死亡人口的巨大需求,一边是千年来对于殡葬行业的偏见筑起的职业高墙。

一、老龄化冲击下的巨大需求跟人才匮乏

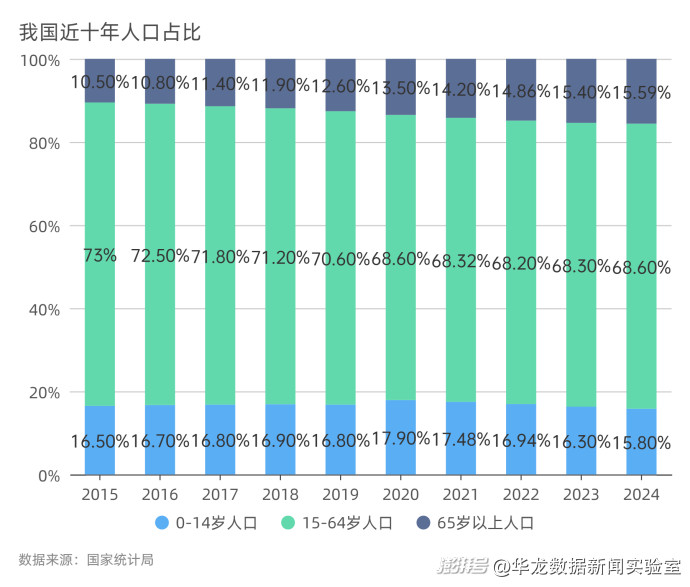

今天的中国正以前所未有的速度进入深度老龄化阶段,国家统计局的数据显示,直至2023年底,全国60岁及以上岁数的人口数量多于2.97亿,占全部人口比重达到21.1%;65岁及以上的人口数量超过了2.17亿,占整体的比例为15.4%。然而根据国家卫生健康委发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》显示我国人均预期寿命在78.6岁,老龄化趋势将导致死亡人口扩大。

民政部历年《社会服务发展统计公报》清晰勾勒出这一上升曲线:二零一五年,全国死亡人口差不多975万;2020年之际,突破1000万这个数;按照中国人口与发展研究中心预测,按照中等生育率方案的情形,目前我国还未达到中等生育率水平,2040年左右中国每年死亡人口会达到约1600万的峰值,相当于2024年深圳市常住人口总数。

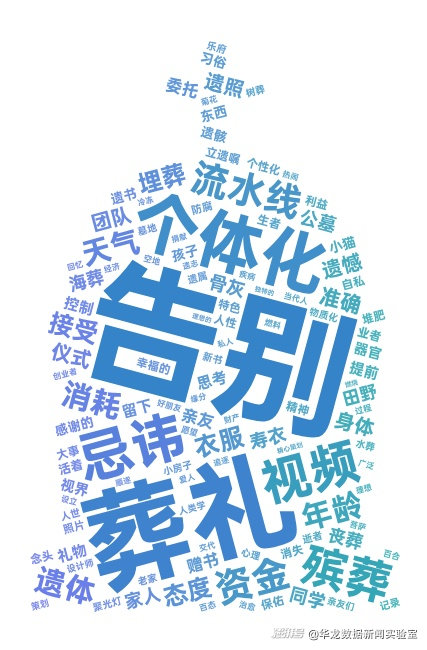

死亡人口的增长,直接引发对殡葬服务需求的激增,这不仅表现为服务总量的增长,更体现在对服务专业化、规范化、人性化方面要求明显提高,公众对于告别仪式策划、悲伤抚慰(哀伤辅导)、临终关怀、个性化定制这类现代殡葬服务的需求日益高涨。

然而,与迅速膨胀的需求形成强烈对比的,是行业人才严重匮乏,2023年民政部对外发布的数据显示,全国从事殡葬服务机构工作的人员总数大概有7.6万人,而中国殡葬协会专家委员会依照服务标准测算后说明,结合目前和未来死亡人口规模以及服务质量方面要求,行业实际所需从业人员大概在12-15万,即便不将未来的发展纳入考量,现阶段行业人才缺口率达到40%以上,尤其是在遗体防腐整容、殡仪策划主持、陵园规划设计、哀伤辅导这些专业技术岗位,人才缺口尤为突出。

老龄化催生的“银发浪潮”,在另一边催生了“死亡高峰”,当需求像海啸一样冲击人才供给的防线,殡葬服务行业面临着空前未有的压力,服务质量及效率面对严峻挑战。

二、巨大偏见影响下的行业人才缺失现象

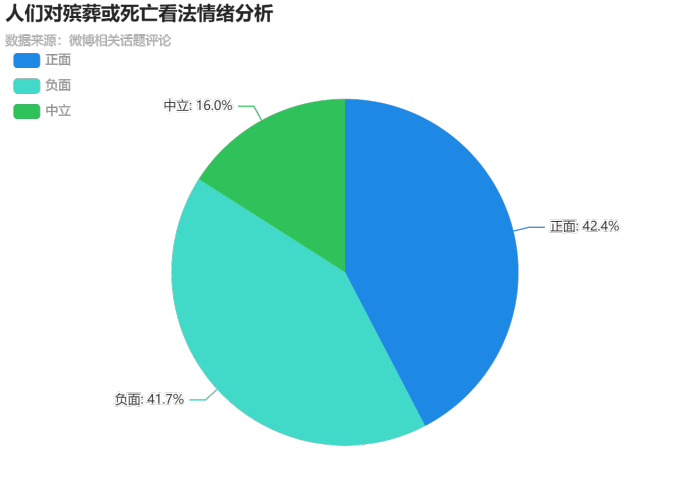

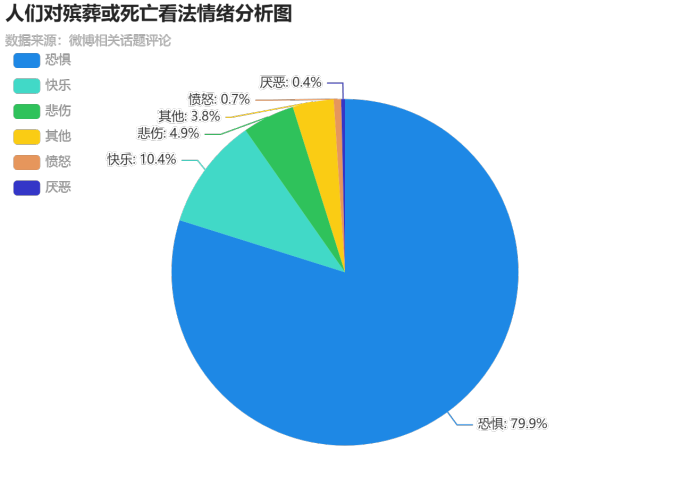

受传统文化的影响,人们对于丧仪的认知还停留在忌讳不吉利的地步。受访人小文说小时候家长不允许靠近举行丧仪的地方,晚上不能出去,不光小文,其他受访人亦是如此。如忌讳“死”字、不能去有新丧的人家玩、不能靠近墓地等。民俗学家乌丙安先生在《中国民俗学》一书中认为民间流行的“死亡禁忌”与“死亡恐惧”相结合,认为死亡带有“污染性”与“传染性”,必须要有一系列严密的仪式加以隔离、净化。这种根深蒂固的文化基因为殡葬职业蒙上了“不干净”“不吉利”的阴影。

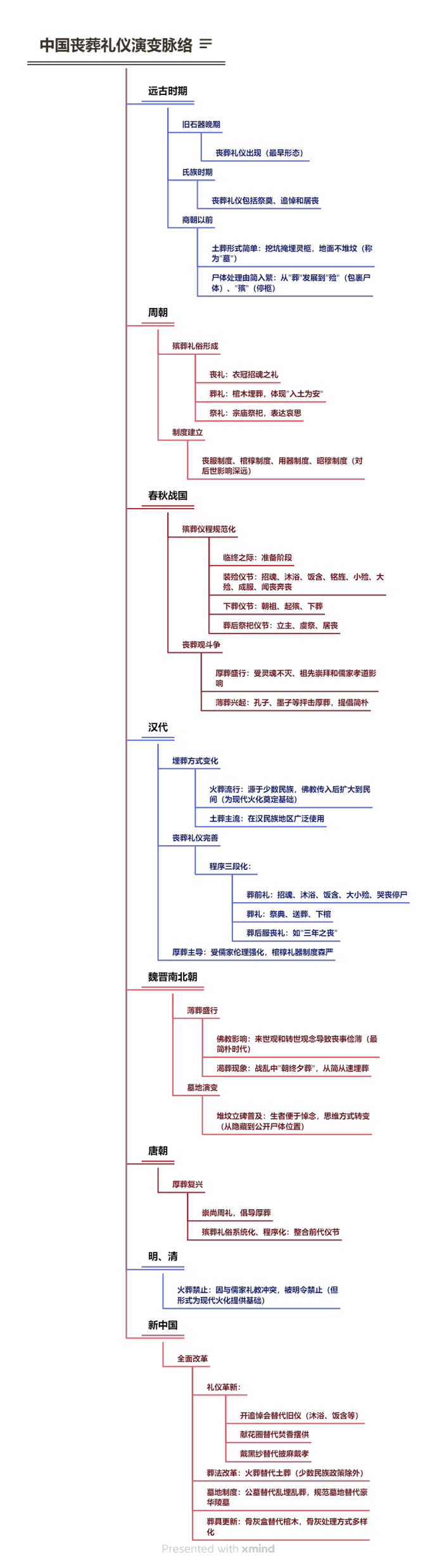

回看历史,我们发现殡葬从业人员的身份并非一成不变。《周礼》云,“大宗伯”为“大官”,掌管邦礼,以祀天神、人鬼、地祇,丧礼是其中之一。自元朝起,情况急转直下。元代统治者将特定职业群体,即部分殡葬从业者打入“贱籍”,百多年间,世代为贱,不得与良人通婚、应试。明代法律上废除部分贱籍,但长期的歧视没有消除。清代及民国,操办丧事的“仵作”、“杠夫”、“土工”等还是“贱”,处于社会最底层。这种数百年间的体制性歧视,一直延续至今。

殡葬职业面临生存危机亦有来自文化禁忌的原因。“90后”整容师陈韵是上海龙华殡仪馆的化妆师,每天的工作就是与逝者进行最后的“对话”。精湛的技术为无数家庭带来了伤痛中的慰藉,“朋友婚礼的请柬?我早就不期待了。哪怕关系再好,人家也会犹豫。同学聚会时聊到她的职业,热闹的饭桌瞬间陷入尴尬的沉默,甚至有人下意识地挪开了座位。这无形的隔阂暗中给每一位殡葬人加上了沉重的枷锁。在传统观念的影响下,殡葬行业的招聘现状也不容乐观。智联招聘发布的《2022年春季中国雇主需求与白领人才供给报告》显示,一些殡葬岗位虽缺乏人才且收入不低,“职业招聘指数常年处于高位,远高于社会招聘指数”。

受“言生避死”的传统思想理念影响,与死亡直接相关的殡葬工作被视为“不祥”“不干净”,从业者甚至遭遇社交歧视。中国社会科学院社会学研究所发布的《中国社会心态研究报告(2018)》显示,56.7%的被调查者认为从事殡葬服务业“比较排斥”“很排斥”,主要原因在于“社会歧视压力大”“不吉利”“影响婚恋交友”等。在大型招聘网站公布的2021行业吸引力调查报告中,殡葬服务业持续垫底,仅仅高于“高危户外作业”和“远洋渔业”。

不仅从事殡葬行业的职工受偏见影响,殡葬专业学生同样受偏见影响。《南方周末》报道了某学校殡葬专业学生在外租房,房东一听专业就翻脸;学生实习乘坐出租车去殡仪馆,司机听说目的地就要求中途下车。一个个小小的“特优”,累积起来是一个巨大的心理落差,自卑、焦虑,甚至出现想要退学。

观念上歧视犹如一堵无形的墙,将更多的潜在人才排除在行业大门之外,让专业人才培育一直处于“养老”的状态,埋下了日后人才供求失衡的隐患。

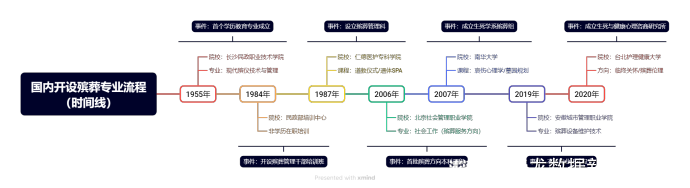

三.人才供给不足造成人才缺口

传统的思想束缚极大程度阻碍了殡葬行业专业的教育的发展。犹如一扇无形的闸门,将江水般生生不息的人口阻挡在殡葬行业专业的教育大门之外。殡葬行业的专业人才的缺乏,是中国殡葬行业当前面临的主要问题,也是是中国殡葬行业的主要挑战所在。

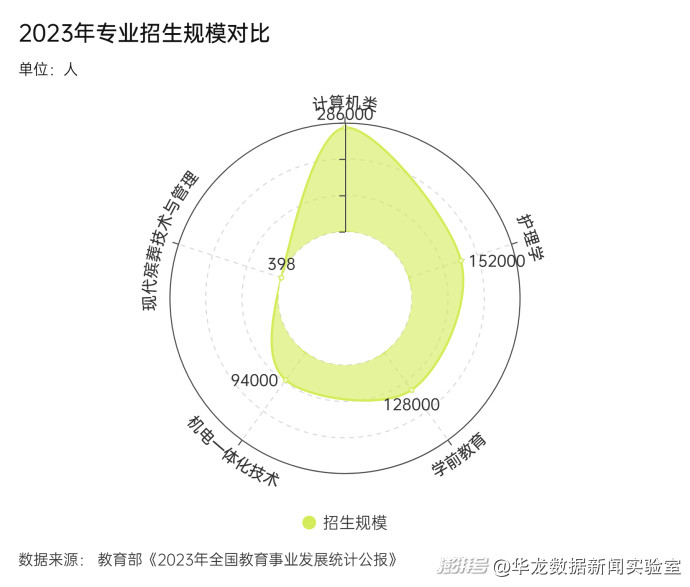

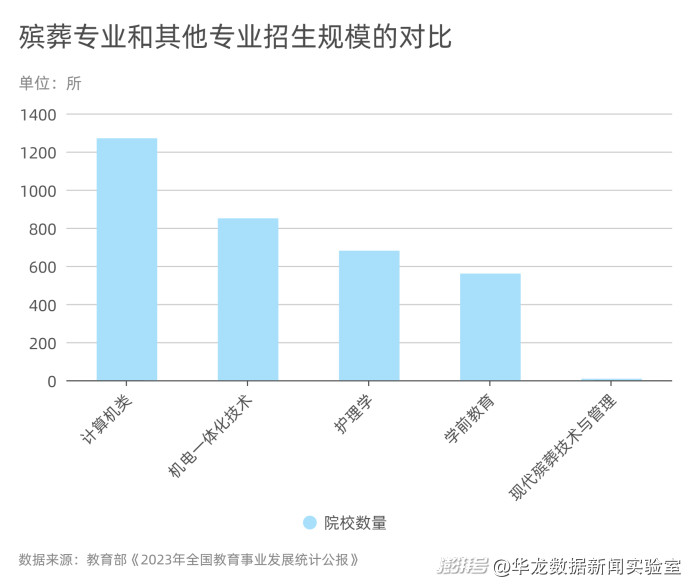

首先,人才来源单一,无法基本满足行业需求。据教育部全国普通高校招生来源计划网显示,2023年全国共有8所高职院校有现代殡葬技术与管理专业的招生计划,总计不足四百人,无法基本满足行业需求,与计算机、金融等热门学科动辄10万级的招生数量不可同日而语。

即便是作为行业领头羊——湖南省长沙市民政职业技术学院,其殡仪学院2024在校生仅为1000多人,相比我国每年死亡人口上千万,如此少的供给量对于基础性殡葬服务来讲,对于行业发展来讲是远远不够的。

虽然民政职业大学2023年招生分数线低于绝大多数省市平均录取分数线,但第一志愿报名率一直不高,招生生源多来自于专业调剂。湖南省长沙市民政职业技术学院招生办负责人在接受笔者采访时回忆,虽然就业率每年都保持在100%左右的高水平且供不应求,但每年招生季到来时还是压力巨大,动员生源和学生难度极高。

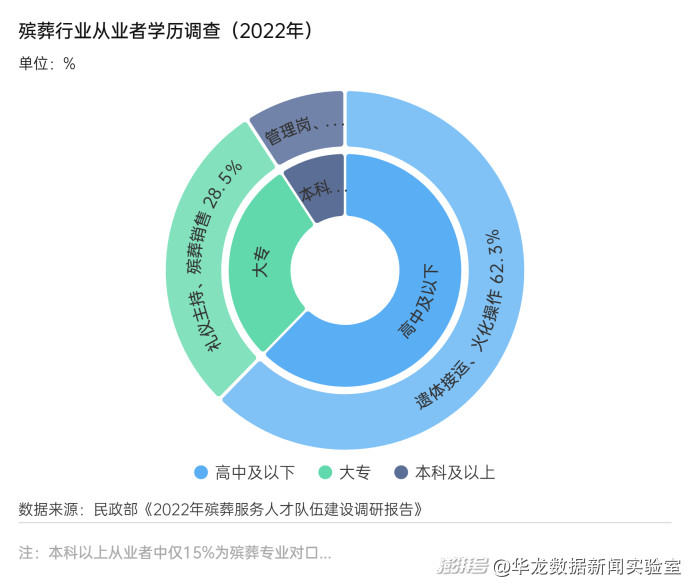

人才来源不足,归根结底,源于传统社会观对人才供给意愿的削弱、源于无形“晦气”对殡葬专业的避讳、源于殡葬专业教育的难产,进而导致了殡葬专业从业人员的学历结构:高中以下学历者占到了60%之上,高素质人才难有来源。

最后,也是更大的挑战,就是现有人才供给不能匹配行业的快速转型需求。行业龙头企业在其2023年业绩报告明确提出科技助力生命信息数字化留存、构建“数智陵园”、提供生命传承与情感链接服务等方向。而中国消费者协会2022年调查发现,超过65%希望服务中体现尊重和关怀。这就要求从业者的专业要具备殡葬、现代服务、心理学、信息技术甚至生命美学等能力。我们也从相关招聘中发现,但现实情况是目前我们开设的殡葬专业课,多是传统的殡葬礼仪、遗体整容火化等技术,并没有开设相关的信息技术课程,无法培养市场所需求的复合型人才。“行业缺人力,更缺能带动行业转型的高素质人才。懂技术的也许不懂殡葬业务,懂殡葬的大多对新技术应用敏感度不高。”长沙民政职院殡仪学院负责人表示。复合型人才短缺带来的结果就是服务质量参差不齐,二三线城市或者是乡镇非专业从业人员占据服务主体的现象屡见不鲜,他们多数是“半路出家”,对尸体的操作影响尸体整容效果、对一些专业设备不了解不熟悉等。现如今人们对殡葬的需求不限于简单的处理及送别仪式等,更需要人文关怀的融入,对于“半路出家”的人而言是无法胜任的。

2024年北京社会管理职业学院现代殡葬专业本科教育的开设,打破长久以来殡葬行业局限于专科层次人才的培养,为更高层次人才的培养提供契机,但想要解决殡葬行业人才危机、发展数字化、现代化的殡葬行业不仅要不断扩大教育规模,大力改革人才培养计划、在课程中融入更多先进技术和先进人文关怀,还要对殡葬行业有一个正确认知、对殡葬从业者给予更多认同。而这仍需要我们长久的努力去改变,人才才是殡葬行业破局的最重要的钥匙。

四.薪资待遇不匹配导致人才流失

殡葬业人才困境除了学校培养的人才不足之外,还有来自殡葬业的流失。95后入殓师茶泉灵,在接受采访时提到“你选择了这个行业之后,可能真的工作强度会很大,我们基本上都是24小时开机。” 过去三年,茶泉灵几乎每天都在殡仪馆忙碌,做二休二的她,恨不得“48小时的班能上到50个小时。”来自殡葬行业内部调查也显示,殡葬一线服务人员尤其是从事遗体接运、整容化妆、火化等工作的入职3年内主动离职率达到35%以上,而与殡葬业同属服务业的餐饮酒店旅游等行业只有半数,高强度劳动、特殊环境、心理压力与社会认同不足使留人异常困难,一位有着10年遗体整容工作经验的遗体整容师表示“最难受的并非面对遗体,而是亲朋好友相聚时别人了解你职业后的沉默和刻意的疏远”。

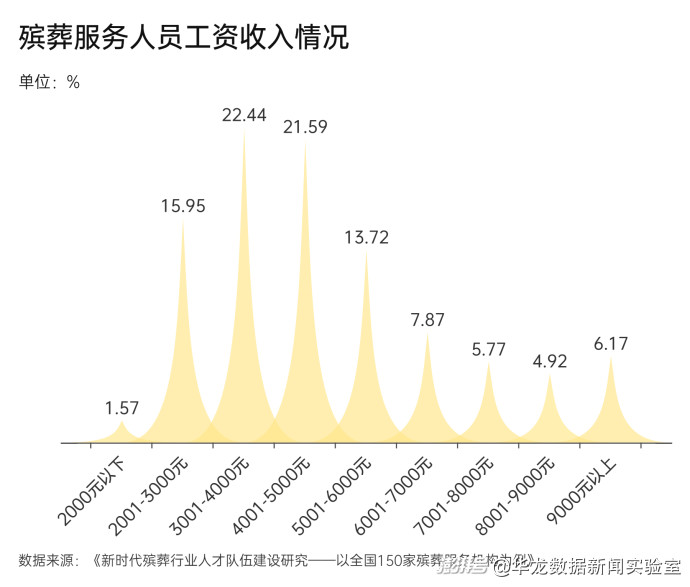

殡葬职工入职时薪酬水平4500-7000元/月/(三线城市殡仪馆一线从业人员),略高于当地平均10%-15%,面对24小时备班,压力大,社会歧视,整形师、火化师等技术含金量高,收入1万-1.5万元/人/月(广州地区),工作面对创伤性遗体处理,心里损耗大。事业单位编制,收入高有五险一金和年终奖,但临时工少30%待遇而且没有保障,难以留住人才,流失率高不是薪酬低的问题,而是补偿与付出的不对称。不被社会认可,甚至因为职业歧视被排斥在社会之外。夜班、接触遗体等高压的岗位没有额外薪酬或补助。

与中国殡葬业现状相比,发达国家殡葬业有较完善的殡葬业薪资待遇体系,社会认可度较高,美国殡葬从业者月均薪资为3000美元/月左(约2.1万元),加拿大2800美元/月左右(约2万元),日本2.2万元/月左右,是我国技术岗的1.5—2倍。有较完善的殡葬教育体系,从业者需经过专业的学习和考试。行业规范,服务细致且专业,从业者社会认可度较高,收入较高。在美国属于专业的“生命礼仪师”或哀伤师,是社会中相对中性的形象。

殡葬观念的影响使殡葬行业面临着人才危机,由于受传统观念的影响,殡葬招生存在一定的难度,且职业社交隔离致使从业人员的流失。破除“谈死色变”的传统观念对解决殡葬人才危机具有重要意义。

殡葬业人才问题是人口结构巨变、传统观念束缚、国民生活水平提高等多重因素交织的产物,是悬在生死之间的鸿沟,关乎到一个行业的存亡,更关乎到每一位国民能否有尊严地生、有尊严地死,关乎到每一个逝者身后事的妥善处理。

突围人才瓶颈,看似困难重重,但必须以壮士断腕、舍我其谁的勇气一点点填平沟壑。当殡葬服务从业人员获得与自己付出、价值对等的尊重和回报的时候,当专业、人性、智能服务慰藉着生者之痛、维护着死者的尊言和体面的时候,才是我们真正“逝有所安,生有所慰”的时候,这不仅仅是这个行业的要求,更是文明社会如何对待生命尽头的拷问。

指导教师:高殿鸿 钟俊辉